开发高性能、低成本、可持续的电极材料是锂离子电池技术开发的关键。目前商业化的锂离子电池正极材料主要依赖于层状过渡金属氧化物(例如 LiCoO2, LiMn2O4)。然而,该类材料容量有限且使用成本高、环境负担大。基于氧化还原机制的有机材料可以直接从丰富的生物质中提取,储量丰富,具环境友好,为绿色储能技术的发展带来了希望。开发新型有机电极材料并揭示其组成与电化学性能之前的构效关系对于可持续、高性能锂离子电池的发展具有重要意义。

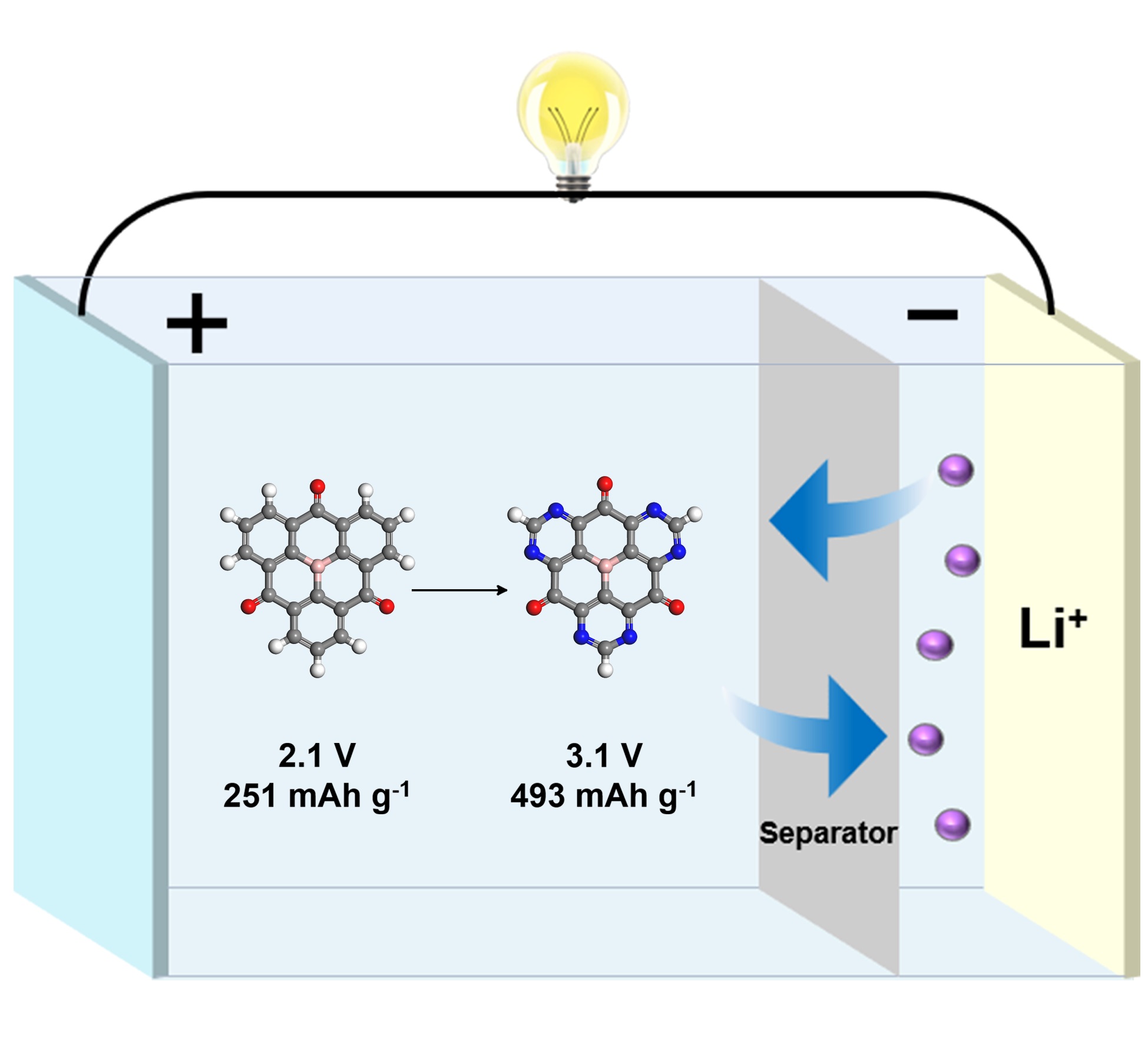

基于上述背景,我院林化系硕士生舒锡鹏在国际权威期刊《Advanced Science》上发表题为"Rational Molecular Design of Redox-Active Carbonyl-Bridged Heterotriangulenes for High-Performance Lithium-Ion Batteries" (Adv. Sci. 2023, 2306680. DOI: 10.1002/advs.202306680)的研究文章。该工作通过第一性原理计算,对羰基桥接杂原子三角烯(CBHTs)作为锂离子电池电极材料的可能性进行了研究,发现在其骨架中引入吡啶N,可以使CBHTs的电化学性能得到显着改善。不同的中心原子(B、N和P)和不同类型的N功能化通过影响CBHTs的电子亲和力、前线轨道能级和分子极性,可以有效地调节CBHTs的氧化还原活性、电导率和溶解度。结果表明,通过在carbonyl-bridged triphenylborane (CTPB)的羰基附位引入吡啶N,可以实现高达1524 Wh kg-1的能量密度(比无机材料LiCoO2高50%),得到极具潜力的高性能锂离子电池有机正极材料。

硕士生舒锡鹏为本文第一作者,南京林业大学为第一完成单位。化工院荆宇教授和德累斯顿工业大学Thomas Heine教授为论文通讯作者。该成果得到了国家自然科学基金优青项目的资助。